This document is part of a series. Select the image(s) to download.

Transcribed Shorthand

Versammlungsprotokoll, 8. Januar 1933 (Meeting Transcript, January 8, 1933)

EA 54

| Additional Information | |

|---|---|

| Author | Eberhard Arnold |

| Date | January 08, 1933 |

| Document Id | 20126109_33_S |

Meeting Transcript, January 8, 1933

[Arnold, Eberhard and Emmy papers - T.S.H.]

[Draft Translation by Bruderhof Historical Archive]

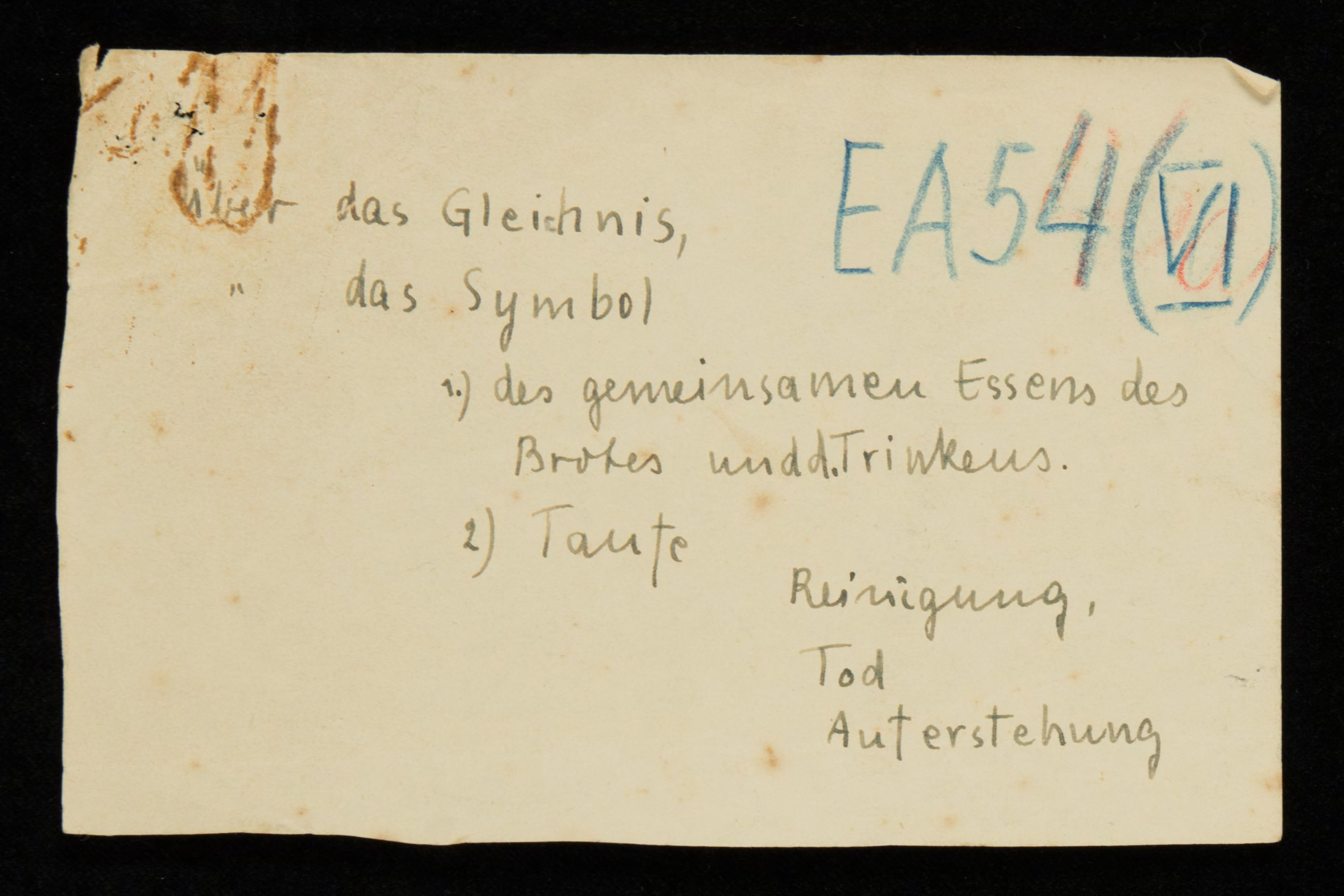

EA 54

The Symbols of Baptism and the Lord's Supper

January 8, 1933

Jesus, the Son of Mary, who was executed under Pontius Pilate in the early days of the Roman Empire, saw the whole of life as a parable. He liked to speak in parables and symbols for a twofold reason. He used them to emphasize the depth of the mystery He brought to men, as if He were saying it is impossible to put into abstract concepts all that needs to be said; it is simply beyond human understanding. So a symbol, an illustration, is the best way to explain it. All pictures and illustrations are taken from creation. On the whole, creation still reflects God's nature quite clearly; even though other spiritual powers have found their way into it, it is not as badly spoiled as people think. So it is better to speak in symbols than in human concepts, and that is one reason why Jesus loved parables.

The other reason may be harder to understand. Jesus' attitude to people was strangely paradoxical and may even appear contradictory. He reached out to all men, yet at the same time He withheld Himself from those who rejected Him. Anyone may say, "I don't like to force myself on people," and in the case of Jesus this reluctance had a very deep meaning. The very nature of His message made it impossible for Him to press it on anyone. He looks for free and ready hearts, a voluntary acceptance of His message, the total surrender of a person's own will. So here is the second reason why Jesus loved to speak in parables: He did not want those who rejected Him to play with His words. He wanted to prevent the hypocrites from misusing them.

So whenever possible Jesus avoided abstract explanations. He was not able to avoid them completely, since abstract ideas and concepts are part of human nature. And Jesus was human, also in this respect. There are writers who describe Jesus as a philosopher, but their books pass Jesus by. What Jesus brought was not a system of thought devised by the human intellect to represent truth; these structures of the human mind are indeed philosophy.

What Jesus brings is facts; He brings God, God's rulership, God's deeds, God's authority. What He demands is action; He demands that we surrender our whole life and all our activity to God and His rule. And that means breaking with any other will and any other activity; it means breaking with the status quo and with everything that opposes God and His Kingdom.

In order to make these facts and deeds understandable to people, Jesus took His examples from creation, from nature, from God's handiwork. He spoke of seed, growth, and harvest, of good seed and weeds, of grasses, flowers, and trees; He used examples like fields and meadows, sheepfolds and stables; He spoke of cattle, birds, sheep, and wild goats. He loved the birds and the fishes. The air, the sun, and the morning star, the flowing water, the spring, and the village well, the cockcrow at dawn, sunshine and rain, wind and storm, river and ocean all are part of His life. He lived with nature and with man's toil in nature, for in cultivating the land man assists nature. He spoke of family life, the wedding feast, father and son, mothers and their little ones, those who are born of one mother and one father and have a brotherly and sisterly relationship. He spoke of birth and death, of every aspect in the life of man that has been preserved as it was first created.

Jesus also tells about people who are not in harmony, like the unjust steward, the cruel servant, and bankers who lend money on interest. All the realities of life, from birth to death, are the material for His stories. And they deal with the history not only of mankind but of God, of God's deeds among men, of the prophets, of Moses and John the Baptist. We also hear about the tribute paid to Caesar; about men's clothing, the pomp of men in high places, the wealth of the rich, and the poor man outside the gate waiting for his beggarly portion of food. All His stories are taken from reality. There is one of a man who is attacked and robbed even of his clothing; those who find him take him to an inn, while others simply pass by. In one story the prodigal son returns to his father; in another the lost sheep is found and brought back to the flock; and one poor widow feverishly searches her whole house for one lost coin and calls in all her neighbors to help her find it.

What happens in Jesus' stories is what happens in our own lives, and He tells it all in the form of parables, symbols of the one thing He is concerned with, and that is the Kingdom of God. The very fact that any little schoolchild knows these are parables of the Kingdom should show even the blindest that Jesus is essentially concerned with the Kingdom of God.

As we said before, Jesus uses parables with a twofold intention; on the one hand, to show the facts of human life as they are by using pictures and symbols taken from nature; on the other hand, to hide Himself and His truth from those who want no part of it, who would only misuse the words of truth they might steal. No greater misuse of words has ever been committed than of the words of Jesus. If you have ever heard a lecture about Jesus by one of the brilliant university professors, you will have noticed how well Jesus succeeds in hiding from them. They find no trace of Him under the cover of His parables; they find nothing but their own ideas. And while they continue to hold lectures about Him, He has gone away and left them.

Jesus' whole life was a parable, His deeds and actions were symbols. The old creation must experience the power of His symbolic deeds and actions; it must show in our deeds, not just in words. The whole point is that man is not concerned with himself he should let something from outside, something from God enter into him, something he does not have within himself. The parables of Jesus make that clear, and the symbolic actions He appoints for His disciples are like seals to the assurance He gives His Church.

What are those symbolic actions? The washing and drying of feet, the laying on of hands, the drinking of wine and eating of bread, the immersing in water or the pouring over of water. Jesus had spoken of the air and the wind that surround men on all sides, and when the first Church was actually gathered in this power, a mighty rushing wind entered the room, and flames of fire appeared above the heads of those who were united, reminding them of His words about the wind, the water that must serve to cleanse us, the burning light on the lampstand, and the fire He came to kindle on the whole earth. In His parables about these natural elements, He touched on the deepest mystery of His message. There is nothing artificial about those symbols, no oriental splendor, no scarlet robes fringed with ermine or jewel studded crowns of gold that are placed on men's heads, no sumptuous ceremonial of antiquity, nothing of that sort. And if those simple, down to earth symbols of His are being twisted, then we should be on our guard. If eating and drinking is made into something so artificial that only a wafer is left, then it can no longer be called eating, and the few drops sprinkled on a baby's head can hardly be called water. Any form of baptism that tends to be artificial in regard to the manner of immersion or of pouring over or sprinkling, should put us on our guard. We are reminded of Tauroboly /an ancient Mediterranean cult in which worshippers were baptized with the blood of a sacrificed bull.@ So then, anything that is artificial should make us stop and think. The power of a symbol lies in its simplicity, and the more simple and genuine an act is, the more it will be in the Spirit of Jesus.

Jesus gave us two symbolic actions of special significance. One is the common meal, the other is washing by pouring over or by immersion. One is nourishment, the other cleansing. And the act of cleansing or purifying is linked with the sign of death, of laying in the earth and raising up again. The symbol of baptism contains two pictures, that of being cleansed and purified by the pouring over of water, and that of death, burial, and resurrection by immersion in water.

Briefly about the common meal, eating and drinking together. It is after all one of man's natural needs, and by sharing a meal people build up mutual relationships. Some say, "First I must have eaten with a man,..." There can be no community without the common meal. And the social custom of inviting each other, of accepting invitations and inviting in turn, or sitting down at one table to discuss matters of importance all these things have a meaning. It is this: while an animal simply goes and feeds by himself, taking as much as possible from the feeding trough of another, a man will by nature think not just of himself when he is eating. He looks for company, he enjoys a meal with other people. The first men distinguished themselves from the beasts by gathering round the fire for their meals. Community of eating and drinking, and community around the fire are signs of humanity; communal work and communal households developed as a result.

In the Lord's Supper, as Jesus held it, these simple things are given a depth of meaning that points to the ultimate truth. Bread and wine are combined in this meal: the one, utterly simple and nourishing; the other, beautiful, noble, fiery. Bread and wine, and not bread and water as the ascetics might prefer. Jesus was not an ascetic, not even in regard to strong drink. In our eating and drinking too, He wants us to combine simplicity with real joy in what God gives to men. Besides, bread and wine have this in common: they are made from many separate grains or berries into one loaf or one drink. According to the age old custom of simple folk, the loaf is passed around, and each one breaks off a piece and passes it on to the next; the wine jug is passed around, and each one drinks from it and passes it on. There can hardly be a more powerful expression of community than this age old custom of passing the single loaf and the single jug of wine from one to the other.

Let us look at these symbols. The singleness of the loaf and of the drink, and the red color of the drink calling to mind the blood of a man's body, are powerful symbols of the communal meal. The loaf is broken; the wine flows in streams. Unity is a visible reality, it is complete: "This is my body, and this is my blood."

To be sure, the proud intellect cannot tolerate these simple, stark words. They show God's will, and that is unity to be broken for the sake of unity. Just as Jesus let His body be broken and His blood be shed, He wants you to give up being a separate grain of wheat, a separate grape. He wants you to throw yourself into the unity of the Body, the unity of the flowing wine. Through the death of Christ this unity is created. The new Spirit flows and gives life to the Body, making it of one heart and one mind. This is the mystery of Christ, of the Church, of full uniting. This is the Lord's Supper.

And now baptism. Baptism is equally simple. Besides food and drink, besides air to breathe, man needs cleansing. The air surrounds him; he needs it to live. Food makes him grow and gives him energy to work. Water cleanses him. It has been said that a person is human to the extent to which he uses water. The need for cleanliness is eminently human, and while it is not unknown among the animals, in man it is a highly developed necessity. A true man feels the need to be clean; he will never shrink from water. A person who resists water lacks something that belongs to human nature.

Jesus uses baptism to show us that we need to be washed. And the washing of feet is intimately connected with baptism. "You are already clean because of the Word that I have spoken to you," says Jesus to His disciples. And He tells us to wash each other's feet as He did. But baptism goes beyond the washing of feet, it involves the pouring over of water, recalling the words, "Except a man be born from above, of water and the Spirit, except a man be baptized, he cannot enter the Kingdom of God." This new birth, this uniting, must come from above and is symbolized in the pouring over of water. If you want to wash a child thoroughly, you will put him in a bathtub, but you will also pour water over him. The flowing, streaming water that is poured over a person points to the Holy Spirit. But at baptism there is not only water, there is also wind and air. The Holy Spirit is wind and air, and the Holy Spirit is flowing water. Unless we let the wind of the Spirit blow through every pore of our bodies and fill us, we will have no part in God's Kingdom. And unless we let the Holy Spirit stream over us and cleanse us from all those things that are opposed to the Kingdom, we will not be able to enter God's Kingdom.

Once more the human body is a picture, not like a statue made of stone, but almost like a sponge. Every living body is made of air and water, of matter, of the dust of the earth. And now the Spirit comes in the form of water and air and drenches this material body of ours, as though it were a sponge. The life giving Spirit of God's Kingdom has to penetrate every pore of our being. No corner must remain dark, dry, or airless. We must be filled completely, blown through and through by the wind and drenched by the water of the Holy Spirit, who brings the future of God, of Jesus Christ. Then we will be truly cleansed.

A second meaning is contained in the symbolism of baptism, just as we had seen two meanings in the symbolism of the Lord's Supper, and that is burial. When a man is buried, earth is cast over him; it is not enough simply to lay him deep in the earth. The pouring over of water symbolizes the casting of earth into the grave. The immersion of the one who is being baptized calls to mind a sailor's grave; the sailor is simply lowered into the ocean, and the waves close over him. The raising up from the watery grave signifies resurrection; the believer is not given over to death. Three handfuls of earth are cast into the grave, three times water is poured over the believer who is baptized, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Some confessional Churches immerse three times, once in the name of the Father, once in the name of the Son, and once in the name of the Holy Spirit. And there are different symbolic ways: lying on one's back, kneeling down, and others, including the symbolic pouring over of water. Like the Hutterian Brothers, we do not attach undue importance to the outward form of baptism, or to whether the bread we break at the Lord's Supper is made of wheat or rye, but it should be a baked loaf; nor does it matter whether the wine we drink is sweet or dry, but it should be made from grapes.

So we see that the symbol of baptism is simply connected with water and washing, with being drenched with water, and at the same time it signifies death, burial, and resurrection: the simple things in a man's life, cleanliness, and what happens to his body after he dies. The Lord's Supper and baptism both symbolize the deepest truths. To be flooded by water, to be cleansed, to be immersed in water, points to the powerful working and streaming down of the Holy Spirit. Death, burial, and resurrection point to the powers that go forth from Jesus' own death and resurrection into all time and Eternity. They are the powers that unite us with His death and His resurrection.

The symbol of baptism goes further still. It signifies breaking with the status quo, fighting against the status quo. The Holy Spirit is different from all other spirits. He stands in complete opposition to all the spirits that rule human relationships in ordinary daily life and takes up the fight against them. The symbol of immersion in the baptismal bath makes that clear. In the words of the Hutterian Brothers, when a man has died, he will no longer be seen on his property or at the inn; he is simply gone. When a man has died with Christ, he can no longer be found on his property or among his former acquaintances; he is simply gone. But he returns as one risen from the dead. He does not come back to his property, he does not return to his old ways. He comes back a shadow of his former self. And so there are painful separations because he is still a man of flesh and blood. He is not yet pure spirit, and he still has many human weaknesses, but the ordinary laws of human life no longer apply to him, and when he returns he brings with him quite a different set of standards. That is why he comes back like an apparition. He comes as a messenger of the Spirit that was poured out over him, as an ambassador of the new order, of the coming Kingdom of God, of a completely different way of life. To his old friends he seems strange, and meeting him is so painful that they really feel, he died and came back from the grave. It is quite uncanny for them to meet this person whom they knew so well. It must be uncanny to meet someone who died and came back from the grave.

The break is so radical that there can be no question of any compromise. While the old, established ways are completely abandoned, something quite different and revolutionary is being brought into the midst of it all. That is the task we take up in baptism, the task of mission, of spreading the Word, of declaring that the Ruler of the world to come asserts His authority here and now, wherever this baptism is practiced and this mission is fulfilled.

Versammlungsprotokoll, 8. Januar 1933

[Arnold, Eberhard and Emmy papers - T.S.H.]

EA 54

Über das Gleichnis, über das Symbol

1) des gemeinsamen Essens des Brotes und d. Trinkens

2) Taufe

Reinigung, Tod, Auferstehung

- - -

Eberhard Arnold. Worte zur Taufe. Sonntag, 8. Januar 1933

Für Jesus, den Sohn der Maria, der unter Pontius Pilatus hingerichtet wurde, der zur Zeit der ersten römischen Kaiser gelebt hat, ist das ganze Leben ein Gleichnis. Er liebte es, in Gleichnissen und Bildern zu reden. Er liebte dies aus einem doppelten Grunde. Einmal, um die Tiefe des Mysteriums, das er vertrat, damit zu bezeugen. Er wollte damit sagen: rein begrifflich und abstrakt lässt sich das, was hier gesagt werden muss, überhaupt nicht sagen; denn es übersteigt den menschlichen Verstand durchaus. Die beste Möglichkeit, um das mitzuteilen, um das es sich handelt, ist das Bild, die Anschauung. Denn alle Anschauung ist aus der Schöpfung entnommen. Die Schöpfung aber hat aufs Ganze gesehen die Art Gottes noch sehr deutlich bewahrt, obgleich die Schöpfung noch sehr stark durchsetzt ist von anderen göttlichen Mächten, sie ist doch nicht ganz so verdorben, wie die Menschen denken. Deshalb ist es besser, in Symbolen zu reden und aufzutreten als in menschlichen Begriffen. So liebt Jesus das Gleichnis aus diesem Grunde. Er liebte es aber noch aus einem zweiten Grunde. Und dieser zweite Grund ist vielleicht ein wenig schwerer zu verstehen als der erste. Jesus hatte in der Haltung zu den Menschen eine merkwürdige Spannung, eine Paradoxie, eine Spannung, die in einen scheinbaren Widerspruch hinauslief. Er wollte alle Menschen erreichen. Und doch wollte er sich denen versagen, die ihn ablehnten. Das, was schon jeder natürliche Mensch im Gespräch gern sagt: ich dränge mich niemanden gern auf, das hatte bei (ihm?) den Einen ganz unendlich tiefen Sinn. Das Wesen seiner Botschaft verbot es ihm, diese Botschaft irgendjemanden aufzudrängen. Das Wesen seiner Botschaft setzt die Freiwilligkeit voraus, es setzt die Freiwilligkeit der Bereitschaft voraus, es setzt die Freiwilligkeit des Herzens voraus, es setzt die Freiwilligkeit der Aufnahme und der Annahme voraus, des losgelassenen und völlig hingegebenen Willens.

- - -

Das ist die zweite Ursache, aus der Jesus das Gleichnis liebte. Er wollte nicht, dass ablehnende Geister mit seinen Begriffen spielten, er wollte nicht, dass heuchlerische Geister seine Begriffe missbrauchen konnten. Deshalb vermied er das Begriffliche soviel es nur immer möglich war. Völlig vermeiden lässt es sich nicht, denn der Begriff gehört zur menschlichen Natur und auch Jesus war vollkommen Mensch, auch in dieser Hinsicht, dass es sogar Bücher gegeben hat, die Jesus als Philosophen schildern. Aber diese Bücher müssen notwendig an Jesus vorbeigehen; denn es handelt sich bei Jesus nicht um ein begriffliches System dessen, was der menschliche Verstand als Wahrheit aufbaut; denn diese Architektur der menschlichen Begriffe das ist Philosophie. Das, was er bringt, ist die Sache, die Tatsache, das, was er fordert, ist die Handlung, die Tathandlung. Die Tatsache, die er bringt, ist Gott, die Geltung, die Herrschaft Gottes, das Durchsetzen Gottes und die Handlung. Die Tathandlung, die er fordert, ist die völlige Hingabe des gesamten Lebens und aller Handlungen des Lebens an Gott und seine Herrschaft. Es ist der Bruch mit allem anderen Willen und allem anderen Tun, der Bruch mit allen bestehenden Verhältnissen, mit allen bestehenden Tatsachen, mit allen Handlungen, die im Gegensatz und Widerspruch zu Gott und seinem Reiche stehen. Nun liegt es Jesus daran, diese Tatsache, diese Tathandlung zum anschaulichen Ausdruck zu bringen. Und da greift er hinein in die Schöpfung, in die Natur, in das, was von Gott ausgegangen ist. Er greift hinein in das, was Gottes Werk ist. Und so spricht er gern von der Saat, vom Wachstum und von der Ernte. Er redet gern von der guten Saat und vom Unkraut. Er spricht gern von Gräsern und Blumen und Bäumen. Er redet von Äckern, von den Wiesen, von den Schaftriften, von den Hürden und von den Ställen. Er

- - -

spricht von dem Vieh, wie von den Vögeln, von den Schafen und den wilden Böcken. Er liebt die Vögel und die Fische. Er redet von der Luft, von der Sonne und vom Morgenstern. Er spricht von Wasser, von der Quelle, vom Brunnen, vom Strom und vom Meer. Er redet vom Sonnenschein und vom Regen. Der Wind und der Sturm spielen eine Rolle in seinem Leben. Er spricht von dem Krähen des Hahnes zur Morgenstunde. Er lebt mitten in der Natur und auch in der Arbeit des Menschen, soweit sie zur Natur gehört, denn die Kultur des Menschen ist ja nichts anderes als der verlängerte Arm der Natur. Auch davon spricht er gern und weiter spricht er von der Familie, von der Hochzeit, von Vater und Kind, von Mutter und Kind, von den Brüdern und Geschwistern in der Familie, von denen, die von einem Vater und von einer Mutter abstammen, und nun ein geschwisterliches Verhältnis zueinander haben. Von Geburt und Tod spricht er, von alledem, was von dem Leben der Menschen in die Natur der ersten Schöpfung hinein gerettet ist. Er spricht aber auch von dem Leben der Menschen, die nicht völlig übereinstimmen, vom ungerechten Haushalter und vom unbarmherzigen Oberknecht. Er spricht von der Bank, auf der man Geld auf Zinsen gibt. Er spricht von dem wirklichen Leben der Menschen, von Anfang bis zu Ende. Und in diesem Zusammenhang spricht er denn auch von der Geschichte Gottes unter den Menschen, von den Propheten, von Moses und Johannes, dem Täufer und von dem Gold des römischen Kaisers und von der Kleidung der Menschen und von der hohen Pracht der Hochgestellten, von dem Eigentum des reichen Mannes und von dem armen Mann, der draußen auf seinen Stufen jeden Tag ein wenig Bettelessen bekommt. Er spricht von der Wirklichkeit des Menschen, ja, er spricht sogar von dem, der überfallen wird, ausgezogen und ausgeraubt wird und spricht dann

- - -

von denen, die ihn finden und in ein Gasthaus bringen, und von denen, die daran vorbei gehen. Er spricht nicht nur von dem verlorenen Sohn, der zu seinem Vater zurückkehrt und nicht nur von dem verlorenen Schaf, das in die Gemeinschaft der Herde zurückgeholt wird, auch von dem verlorenen Geldstück spricht er, das krampfhaft gesucht wird, wozu die arme Frau alle Nachbarn herbei ruft. Er spricht also von dem, was uns passiert in diesem Leben und das alles sagt er uns im Gleichnis, im Bild, in dem Gleichnis nämlich für das eine einzige, worauf es ihm ankommt, im Gleichnis für das Reich Gottes. Allein die Tatsache, dass jeder kleine Schüler in der Schule schon weiß, es sind Himmelreichsgleichnisse, müsste dem Blinden zeigen, das, worauf es Jesus ankommt, ist das Reich Gottes. Also in diesem doppelten Sinne braucht Jesus die Gleichnisse, einmal, um die Tatsache und Tathandlung zu zeigen, wie sie ist an dem Bilde der Schöpfung, des menschlichen Lebens und zum zweiten, um sich und seine Wahrheit vor denen zu verbergen, die noch nicht wollen, die den Diebstahl der gestohlenen Wahrheitsworte nur missbrauchen wollen. Es ist noch niemals mit Worten ein größerer Missbrauch getrieben worden als mit den Worten Jesu. Wer auf der Universität Gelegenheit hatte, die klugen Herren über Jesus reden zu hören, der weiß, wie es ihm gelungen ist sich zu verbergen. Sie finden ihn hinter dem Versteck seiner Gleichnisse überhaupt nicht mehr. Sie finden immer nur ihre eigenen Begriffe. Er ist überhaupt nicht da für sie, während sie dauernd über ihn Kollegs halten. Das ist das Gleichnis Jesu Christi. Aber Jesus liegt eben daran, weil es sich um eine Tatsache, Tathandlung handelt, dass diese Kraft seines gleichnishaften Wesens nicht nur in Worten in Erscheinung tritt, sondern auch in Tatsachen. Auch da muss sich die

- - -

Symbolkraft seines Wesens an der ersten Schöpfung erweisen. Es kommt darauf an, dass nicht der Mensch sich mit sich selbst befasst, sondern dass aus der Außenwelt Gottes etwas in ihn hinein muss, dass etwas von draußen her in ihn herein muss, was er in sich selbst nicht hat. Deshalb müssen die Gleichnisse Jesu dieser Art sein, dass das an ihnen offenbar wird. Und deshalb müssen die Tathandlungen, die Jesus als Symbole, als Zeichen, als Siegelversicherungen seiner Gemeinde auf den Weg gibt, dieses Charakters sein. Was gibt er denn an symbolischen Handlungen? Da lässt er die Füße waschen und abtrocknen, die Hand auflegen. Da lässt er Wein trinken und Brot essen. Da lässt er in Wasser tauchen oder mit Wasser übergießen. Und da spricht er von der Luft und dem Wind, der bei dem allen die Menschen umgibt. Und als nachher die erste Gemeinde wirklich in dieser Kraft und Wesenheit versammelt war, da kam dieser Wind wie ein Sturmesbrausen in die Stube herein und die Flamme des Feuerzeichens zeigte sich auf den Köpfen der Vereinigten, wie er gesprochen hatte von dem Wind, von dem Wasser, in dem wir neu gebadet werden müssen, wie er gesprochen hatte von dem brennenden Licht auf dem Leuchter, von dem Feuer, das er anzünden wollte auf der ganzen Erde, dass es brennen sollte. Wie er von diesen Elementen der Natur geredet hatte, musste er in seinen Gleichnissen an das tiefste Geheimnis in der Sache herankommen. So sind auch die Zeichen nichts Gekünsteltes, es ist dabei keine wunderbare orientalische Pracht, keine roten Gewänder von Purpurfarbe mit weißen Hermelinrändern, wie es andere Orden des Altertums liebten, nicht irgendwelche goldenen Kronen mit Rubinen, roten Edelsteinen, die den einzelnen auf die Köpfe gesetzt wurden. Nichts dergleichen, nicht einmal so künstliche

- - -

Zeremonien, wie sie die orientalischen Menschen liebten. Auch derartige künstliche Symbole gibt es bei Jesus nicht, in keiner Weise, und deshalb müssen wir auch gegen jede Verkünstelung seiner ureinfachen Symbole bedenklich sein. Wenn das Essen und Trinken so verkünstelt wird, dass nur eine Oblate übrig bleibt, dann ist das schon kein Essen mehr. Oder wenn man nur ein paar kleine Tröpfchen auf die Haare eines Babys tröpfelt, dann ist es kaum noch Wasser. Aber auch anderes kann uns bedenklich machen, wenn irgendwelche Taufgebräuche zu gekünstelt und ungebräuchlich erscheinen, in der Art mit der Versenkung ins Wasser oder dem Besprengen mit Wasser, so könnte uns das an die Taurobolien erinnern. Also alles Künstliche bei diesen Dingen muss uns bedenklich machen. Es muss die allereinfachste, allerechteste Symbolkraft in Erscheinung treten. Die Ähnlichkeit mit Jesus wird in dem Grade gewonnen werden, in dem die Sache schlicht, einfach, echt erscheint. Zwei Hauptsymbole der Handlung und der Tatsache sind von Jesus her besonders bekannt und eindeutig. Das eine ist das gemeinsame Essen und Trinken und das andere die Waschung, die Übergießung oder die Untertauchung. Also das eine ist die Nahrung und das andere ist die Reinigung. Und die Reinigung verbindet sich dann noch mit dem Begräbnis, mit der Beerdigung, mit dem Zeichen des Todes und des begraben Werdens und des Auferstehens. Das Taufsymbol enthält also zwei Bildlinien, einmal die Reinigung und Waschung und die Übergießung und zum zweiten den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung. Widmen wir uns zuerst kurz dem Gemeinschaftsmahl, dem gemeinschaftlichen Essen und Trinken. Es gehört doch zu den allergewöhnlichsten Bedürfnissen des Menschen und die gegenseitige Beziehung der Menschen pflegt zuerst darin in Erscheinung zu treten, wie man sagt: Ich muss erst einmal mit ihm so

- - -

viel Brot gegessen haben – erst dann kann man von Gemeinschaft untereinander sprechen, und die Gebräuche der Gesellschaft, dass man einander einlädt und wieder einlädt, dass man miteinander sich an eine Tafel setzt, wenn man irgendetwas Wichtiges zu verhandeln hat, die haben einen so tiefen Sinn. Nämlich der Sinn ist dieser: während das Tier einfach für sich frisst und dem Nachbartier aus seinem Troge möglichst viel wegnimmt, ist das Wesen des Menschen, dass er auch beim Essen nicht bloß an sich selber denkt, sondern dass er Gemeinschaft sucht, auch beim gemeinsamen Mahl. Schon die Urmenschen, die allerersten Menschen haben sich dadurch von den Tieren ausgezeichnet, dass sie eine Essgemeinschaft gebildet haben um das Feuer. Eine Essgemeinschaft und Feuergemeinschaft ist das Zeichen der Menschen und daraus wird dann die Arbeitsgemeinschaft und die Hausgemeinschaft, die sich um das Feuer her bildet. In dem Abendmahl Jesu nun sind diese einfachen selbstverständlichen Dinge auf die letzte Wahrheit hin vertieft. Zunächst wir das einfachste und kräftigste und das schönste und edelste und feurigste der menschlichen Nahrung vereinigt: Brot und Wein, nicht wie Asketen es tun würden: Brot und Wasser, Jesus ist kein Asket, auch nicht dem Alkohol gegenüber. Er will, dass wir die letzte Einfachheit auch in der Nahrung verbinden mit der letzten Freude an allem dem, was Gott den Menschen gegeben hat. Und weiter, das Brot und der Wein haben die besondere Eigenschaft, dass sie beide aus vielen Körnern und aus vielen Beeren zusammengefügt sind in einen Leib und in einen Strom des einen Getränks. Und noch weiter, das Brot wird herumgegeben in den altertümlichen Gebräuchen der einfachen Menschen und jeder bricht sich von dem Brot ab und gibt das Brot weiter und der Krug wird herumgegeben und jeder trinkt daraus und gibt den Krug weiter. Die Gemeinschaft-

- - -

lichkeit der Handlung kann nicht stärker zum Ausdruck kommen als durch diesen altertümlichen Gebrauch des Brotlaibes und des Herumgebens eines Kruges. Wir wollen jetzt einmal nur von dem Symbol und dem Bild sprechen: die Einheit des Laibes und nun die Einheit des Saftes und dann schließlich auch die rote Farbe des Saftes, die an das Blut des menschlichen Leibes und des menschlichen Lebens erinnert. Das alles zusammen ist die Symbolkraft des Gemeinschaftsmahles! Der Leib wird gebrochen, den Wein fließt in Strömen. Die Einheit wird offenbar. Die Vereinigung ist eine vollkommene; dies ist mein Leib und dies ist mein Blut. Das ist allerdings eine Verkündigung von einer Einfachheit und von einer Gründlichkeit, dass sie für stolze hohe Geister untragbar ist; denn hier wird offenbar, was Gott will. Gott will die Einheit, das zerbrochen Werden für die Einheit. Wie Jesus seinen Leib zerbrochen und sein Blut vergossen hat, so will er, dass du nicht mehr eigenes Weizenkorn und nicht mehr eigene Weinbeere bist, sondern dass du dich hingibst an die Einheit des Leibes, an die Einheit des strömenden Weines, durch den Tod Christi hindurch, dass die Einheit geschaffen wird, und da fließt der neue Geist, der den Leib beseelt und in Bewusstseinseinheit zusammenfasst. Hier ist das Geheimnis Christi, der Gemeinde, der völligen Vereinigung. Das ist das Abendmahl – und nun die Taufe.

Die Taufe ist ebenso einfach. Neben dem Essen und Trinken und neben der Luft braucht der Mensch Nahrung und Reinigung. Die Luft umgibt ihn und lässt ihn leben. Die Nahrung stärkt ihn und lässt ihn wachsen und arbeiten und das Wasser reinigt ihn. Man sagt, die Menschwerdung erkennt man an dem Grade des Wasserverbrauchs. Denn das Bedürfnis nach Reinheit, Reinlichkeit ist ein menschliches Bedürfnis. Es gibt zwar auch in der Tierwelt dieses Bedürfnis;

- - -

aber es sollte bei den Menschen auf die allerhöchste Stufe entwickelt sein. Das ist Mensch-Sein, das Bedürfnis nach Reinheit haben. Und deshalb ist der echte Mensch nicht wasserscheu. Wer wasserscheu ist, dem fehlt es noch an der Menschwerdung. Darauf deutet Jesus hin durch die Taufe. Er sagt damit: ihr müsst gewaschen werden. Die Fußwaschung also ist etwas, was mit der Taufe in innerster Beziehung steht. „Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe“, sagt er zu seinen Jüngern. Und er ermahnt uns, dass wir beständig einander denselben Dienst tun sollen. Aber die Taufe geht weiter als die Fußwaschung. Es handelt sich um eine Übergießung, denn es wird immer wieder gesagt: „Es sei denn, dass jemand von oben her geboren werde, es sei denn, dass jemand getauft werde, könnte er nicht das Reich Gottes sehen.“ Es muss also von oben her kommen dieser Vorgang der Vereinigung der Geburt. Und das ist das Übergießen. Wenn man ein Kind recht reinigen will, wird man es baden, aber man wird es auch übergießen. Hiermit aber, mit dem strömenden spülenden Übergießen wird hingedeutet auf den heiligen Geist und insofern ist bei der Taufhandlung nicht nur das Element des Wassers, sondern auch der Luft enthalten; denn der heilige Geist ist Luft und Wind und der heilige Geist ist Wasser, strömendes Wasser. Nur, wenn wir durchweht werden durch diesen Geist, dass er durch alle unsere Poren dringt, und dass er uns mit seiner Luft ganz erfüllt, nur dann werden wir zum Reich Gottes gehören und ebenso nur wenn der heilige Geist und so überströmt, dass er uns reinigt von allem, was nicht zum Reich Gottes gehört, nur dann werden wir in das Reich Gottes kommen können. Auch hier ist der menschliche Körper ein Bild, nicht nur ein Stück Stein, sondern beinahe einem Stücke Schwamm zu vergleichen. Es gibt keinen lebendigen Körper, der nicht von Wasser und Luft aufgebaut wäre, aber

- - -

auch von Staub und Materie, beides. Und nun kommt der Geist als Wasser und Luft und jetzt soll er unseren materiellen Leib durchdringen wie ein Schwamm Wasser und Luft aufnimmt. Dieser lebendig machende Geist des Reiches Gottes soll so in unser Wesen eindringen, dass nicht ein verborgener Platz bleibt, der ihm gegenüber trocken, luftleer bliebe. Da darf kein solcher Platz sein. Alles sollerfüllt sein von ihm. Das sagt die Taufe. Umweht und übergossen von dem heiligen Geist der Zukunft Gottes und Jesu Christi sollen wir sein und recht gereinigt sollen wir sein. Aber eine zweite Linie noch verfolgt das Symbol der Taufe. Wir sehen ja auch beim Abendmahl zwei Linien. Bei der Taufe nämlich ist die zweite die des Begräbnisses. Wenn ein Mensch beerdigt wird, muss die Erde auf ihn darauf geschüttet werden. Es nützt nichts, ihn einfach in die Erde zu versenken. Und so ist es das, dass das Übergießen mit Wasser hindeutet auf das herab Schütten der Erde in das Grab, oder dass das Versenken des Täuflings ins Wasser erinnert an das Grab des Seemanns, in welchem der Seemann einfach in das Meer hinab gesenkt wird, dass sich die Wogen über ihm schließen. Und das Herausheben aus dem Grab bedeutet dann die Auferstehung, dass er nicht den Elementen des Todes, der Verschüttung des Todes überlassen bleiben soll. Wie man heute noch drei Hände Erde auf den Verstorbenen in das Grab wirft, so sind es drei Übergießungen mit Wasser, - im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, die dem zu Taufenden gegeben werden, und es gibt Bekennergemeinschaften, die dreimal untertauchen, nämlich einmal im Namen des Vaters, einmal im Namen des Sohnes und einmal im Namen des heiligen Geistes. Es gibt da sehr verschiedene Symbole, solches des auf den Rücken Legens, des Niederkniens und wieder andere. Und es gibt auch die symbolische Handlung des

- - -

Übergießens. Wir stehen mit den Hutterischen Brüdern so, dass wir darauf keinen übertriebenen Wert legen, ebenso wie wir auch keinen übertriebenen Wert darauf legen würden, ob wir nun Weizen-, Roggen- oder Schrotbrot nehmen. Allerdings sollte es etwas Gebackenes sein; oder ob wir Südwein oder Tiroler Wein nehmen, aber immerhin es sollte von der Weinbeere sein. Und so ist dies Symbol einfach an die Tatsache des Wassers gebunden und an den Ausdruck dessen, dass hier eine Reinigung und eine Überschüttung und ein überströmt Werden stattfindet, ferner dass hier auf das Begräbnis, auf den Tod und auf die Auferstehung hingedeutet wird. Also die ganz einfachen Vorgänge im menschlichen Leben. Die Reinigung des Menschen mit Wasser und was mit dem Menschen geschieht, nachdem er gestorben ist, das ist das, worauf es bei der Taufe ankommt. Und ebenso wie das Abendmahl auf das Allertiefste und Letzte hindeutet, so ist es auch hier bei der Taufe: dieses gereinigt und überströmt Werden mit Wasser und untergetaucht Werden in Wasser, das deutet hin auf die gewaltige Wirkung des heiligen Stromes, des heiligen Geistes; und der Tod und das Begräbnis und die Auferstehung, das deutet hin auf die Kräfte, die von dem Tode Jesu und von der Auferstehung Jesu ausgehen für alle Ewigkeiten und alle Zeiten, dass wir mit seinen Todes- und seinen Auferstehungskräften vereinigt werden und vereinigt bleiben. Aber noch mehr sagt die Taufe: diese Handlung nämlich bezeugt mit ihrer Symbolik den Bruch mit allen bestehenden Verhältnissen und den Kampf gegenüber allen bestehenden Verhältnissen. Der Geist ist ein anderer Geist als die Geister sind, die sonst zu anderen Zeiten in den uns bekannten Räumen herrschen; aber dieser Geist setzt sich in Gegensatz zu allen anderen Geistern des gewöhnlichen menschlichen geschäft-

- - -

lichen Umgangs, der Stellung zu den Obrigkeiten usw. Aber dieser Geist setzt sich zu allen bestehenden Verhältnissen in den schärfsten kämpferischsten Gegensatz. Das deutet auch weiter die Symbolik des Bades und des begraben Werdens an. Die Hutterischen Brüder sagen gern, wenn einer gestorben ist, erscheint er nicht mehr in seinem Eigentum und nicht mehr im Wirtshaus. Er ist einfach weg. Wenn einer mit Christus gestorben ist, erscheint er weder in seinem Eigentum noch in seinem bisherigen Umgangskreis. Er ist einfach weg. Doch er kommt wieder als ein Auferstandener. Aber nun kommt er nicht mehr in ein Eigentum und nicht mehr in der Art des bisherigen Umgangs, als wenn er nur noch als ein Restgespenst seines früheren Wesens erschiene und deshalb gibt es denn vieles Trennen und vielen Schmerz, und trotzdem ist er noch ein Mensch von Fleisch und Blut. So vergeistigt ist er nicht, dass er keine menschlichen Schwächen mehr an sich hätte; aber er ist doch den herrschenden, geltenden Lebensregeln entnommen, und wenn er kommt, so bringt er ganz andere, ganz neue Lebensregeln und Lebensverhältnisse mit sich als diejenigen waren, in denen er früher gestanden hat. Das lässt ihn so gespenstisch erscheinen. Er kommt in dem Auftrag des Geistes, der über ihn ausgegossen ist, in dem Auftrag der neuen Ordnung aller Dinge, als Gesandter des zukünftigen Reiches Gottes, jener anderen Lebenstätigkeit und Lebensordnung. Das macht ihn so fremd und das macht die Begegnung mit ihm so peinlich, so dass man wirklich sagen kann: er ist gestorben und kommt aus dem Grabe, was ein sehr unheimlicher Eindruck ist für die, die diesen Menschen von früher kennen. Es ist etwas Unheimliches, einen Menschen zu treffen, der gestorben ist und nun aus dem Grabe kommt. Das ist ein radikaler Bruch, dass von

- - -

hier aus Kompromisse überhaupt gar nicht möglich sind. Es ist der Bruch mit allem Bestehenden und die Sendung des ganz anderen und ganz neuen mitten in das in das Bestehen und Entgegengesetzte hinein. Das ist der Auftrag des Taufs. Deshalb ist der Auftrag des Taufs verbunden mit dem Auftrag der Aussendung und mit der Verheißung und Zusicherung, dass der Herrscher der kommenden Welten seine Vollmacht beweisen wird, wo diese Taufe geübt wird und wo diese Aussendung getätigt wird.